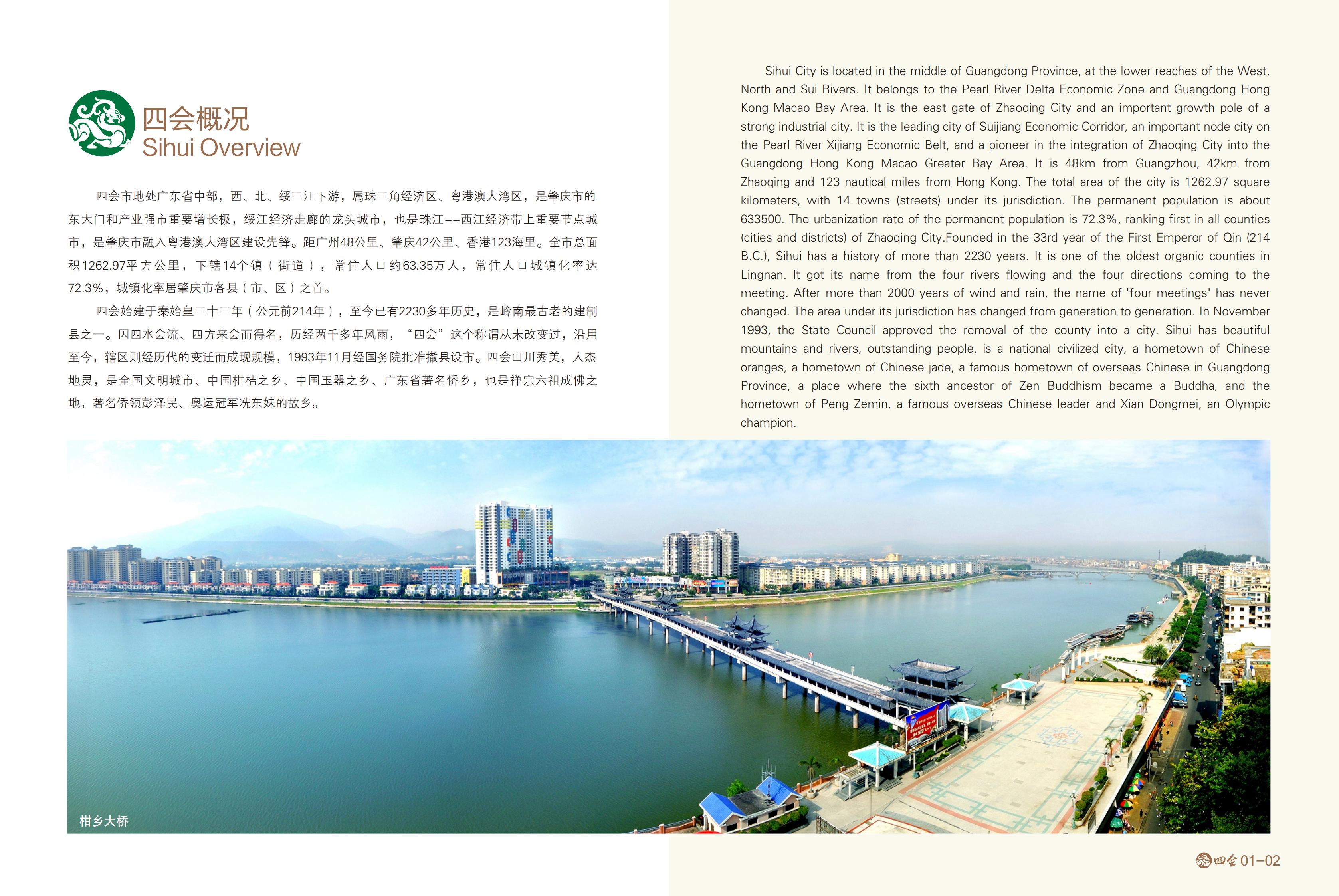

四会市地处广东省中部,西、北、绥三江下游,属珠三角经济区、粤港澳大湾区,是肇庆市的东大门和产业强市重要增长极,绥江经济走廊的龙头城市,也是珠江--西江经济带上重要节点城市,是肇庆市融入粤港澳大湾区建设先锋。距广州48公里、肇庆42公里、香港123海里。全市总面积1262.97平方公里,下辖14个镇(街道),常住人口约63.35万人,常住人口城镇化率达

72.3%,城镇化率居肇庆市各县(市、区)之首。四会始建于秦始皇三十三年(公元前214年),至今已有2230多年历史,是岭南最古老的建制县之一。因四水会流、四方来会而得名,历经两千多年风雨,“四会”这个称谓从未改变过,沿用至今,辖区则经历代的变迁而成现规模,1993年11月经国务院批准撤县设市。四会山川秀美,人杰地灵,是全国文明城市、中国柑桔之乡、中国玉器之乡、广东省著名侨乡,也是禅宗六祖成佛之地,著名侨领彭泽民、奥运冠军冼东妹的故乡。

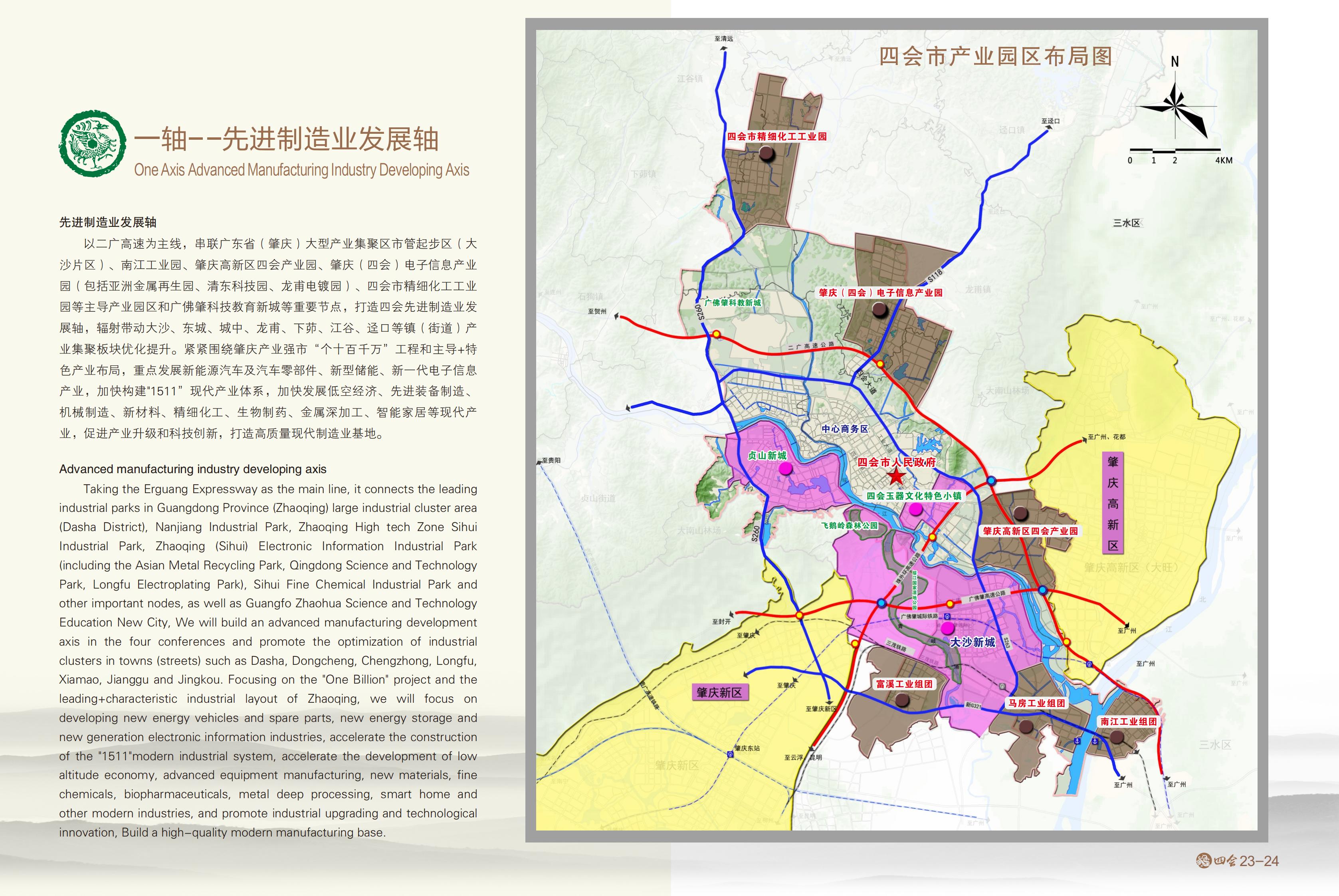

近年来,四会市围绕建设成为“珠江西岸先进装备制造业集聚地、肇庆产城互动发展示范区、实施追赶型发展的重要增长极”目标定位,努力建设肇庆产业强市重要增长极,加快构建“一核一轴一廊”新发展格局,紧紧围绕肇庆产业强市“个十百千万”工程和“主导+特色”产业布局,加快构建"1511”现代产业体系大力实施产业项目招商落地专项行动,全力以赴做好“六稳”“六保”各项工作,有效推动经济持续企稳回暖,是全省唯一列入国家新型城镇化综合试点和全国"多规合一”试点的县级市,全省唯一上榜“全国县域经济100强”的县市,八度蝉联“全国新型城镇化质量百强县市”,成功入选科技部全国首批创新型县(市)创建名单,是全国文明城市、全国科技先进示范县(市)、省教育强市、省卫生城市,也是粤港澳大湾区首个以科技支撑产业发展创建的县(市)。2024年,四会入选赛迪、国信两大全国综合实力百强县市榜单,以及全国绿色发展百强县市、全国投资潜力百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市等多个榜单。

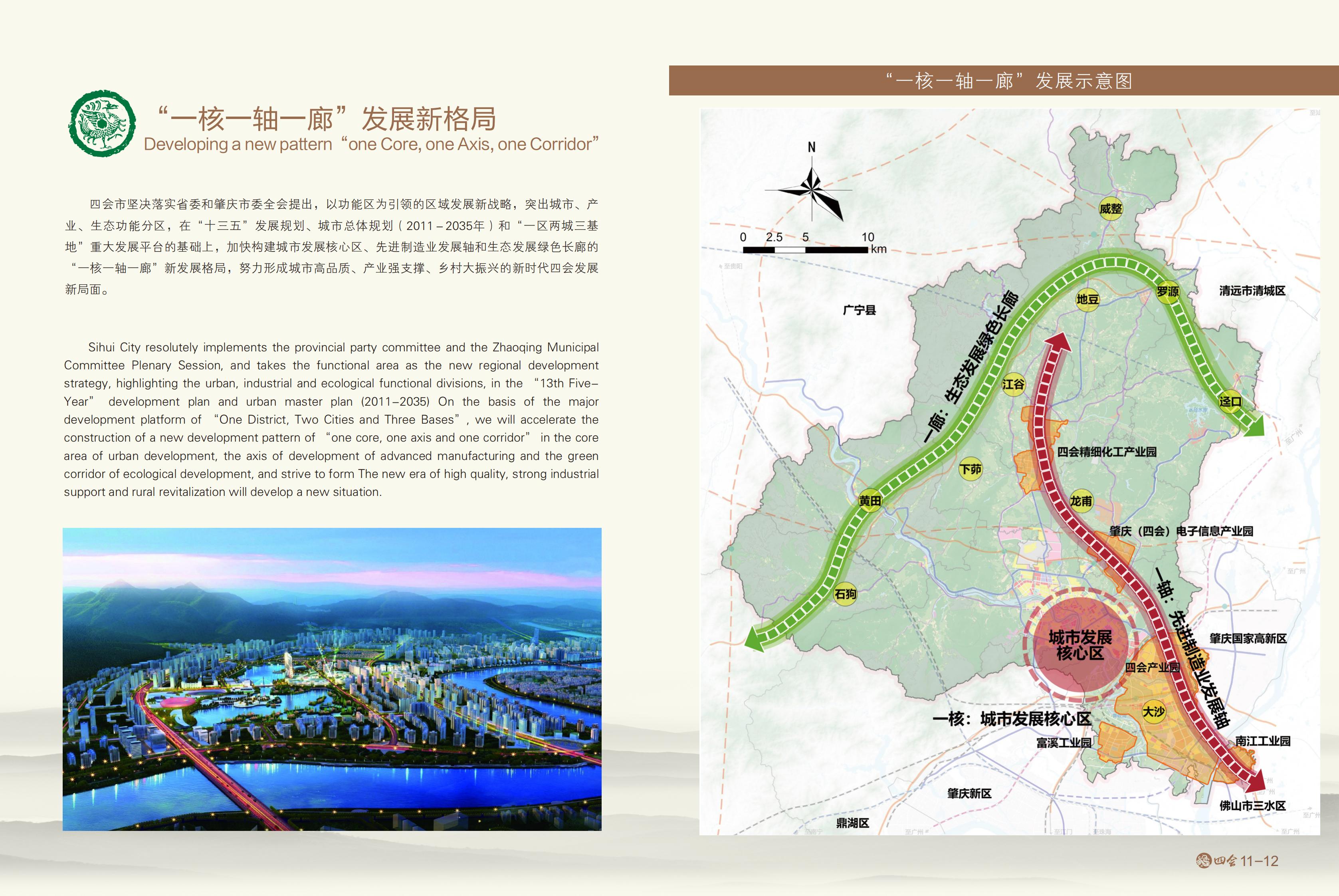

四会市坚决落实省委和肇庆市委全会提出,以功能区为引领的区域发展新战略,突出城市、产业、生态功能分区,在“十三五”发展规划、城市总体规划(2011-2035年)和“一区两城三基地”重大发展平台的基础上,加快构建城市发展核心区、先进制造业发展轴和生态发展绿色长廊的“一核一轴一廊”新发展格局,努力形成城市高品质、产业强支撑、乡村大振兴的新时代四会发展新局面。

城市发展核心区

四会市深刻把握肇庆“东进”融入粤港澳大湾区一体化发展的趋势,推动中心城区向东拓展,加快推进城区扩容提质,以现东城、城中中心商务区联合贞山新城、大沙新城建设城市发展核心区。推进绥江“一河两岸”城市规划建设,提升城市公共设施,打造体育中心等城市“新地标”,重点发展总部经济、现代商贸、科技金融和文化旅游等现代服务业,建设粤港澳大湾区现代化高品质城市,提升城市整体竞争力和吸引力。

四会市中心商务区

中心商务区位于四会东城街道、城中街道,是城市的核心区,集中了大量的商贸、文化、教育、服务以及商务办公、酒店餐饮等设施,拥有便捷的交通、现代化的信息交换系统,特别是玉器产业吸引了大量人流、物流、资金流聚集。规划面积约76平方公里,建成区面积为30平方公里。以四会老城区提质为目标,依托玉器文化特色小镇、广佛肇教育新城、华南农产品交易中心、家居建材交易中心、汽车商贸城等重大发展平台,着力打造集商务金融、商贸零售、科技研发、总部经济、会展服务等功能于一体的中心商务区。中心商务区主要规划五个功能分区,物流商贸区、产业升级商贸区、综合商务商业区、现代展贸科研区、旧城居住优化区。

四会投资软环境日臻良好,先后出台了《关于扶持与促进实体经济发展相关措施的实施办法》"助保贷”、“应急转贷”、扶持企业增资扩产专项资金、科技成果转化基金、企业研究开发财政专项补助资金、支持外贸稳增长资金、高新技术企业培育扶持资金等一系列扶持企业发展的政策文件,设立了四会市招商局和四会市行政服务中心,率先在肇庆运行“一门式一网式”政府服务平台,建立一窗受理、全市通办运行机制,实施“多证合一、一照一码”企业登记制度,出台《四会市深化建设工程项目审批制度改革工作方案》,实现企业投资项目审批总时限为20个工作日。制定出台《四会市企业投资项目“双容双承诺”直接落地改革方案(试行)》,实行产业投资项目“先建后验”,将项目开工前置手续后移,实行环境影响评价、节能评估等9项行政审批企业履约和部门监管承诺制,实现项目直接落地。设置金融服务局和联席代办中心,在企业设立、经营许可、人才招聘、产权登记和跨境交易等给投资者提供全方位的优质服务。

重点发展行业

1.优先发展“主导+特色”产业

包括新能源汽车及汽车零部件、新型储能、电子信息、先进装备制造、生物医药、精细化工、绿色建材、金属深加工、食品饮料预制菜。

2.优化发展现代服务业

包括文化创意、现代物流业、港口物流业、电子商务服务业、旅游业等。3.高度重视传统产业转型升级

实施技术改造提升、品牌带动、以质取胜、转型升级战略,做优金属加工、新型建材、生物制药、家用电器、纺织服装、纸品印刷、精细化工、玉器加工等优势传统产业。4.大力发展高技术产业

包括电子信息、生物、新材料、环保、新能源等产业。电子信息领域重点发展集成电路研发、设计制造;生物领域重点发展生物医药的研发、制造;新材料领域重点发展新型建筑材料、特种功能材料、环境友好材料和高性能结构材料等。环保领域着力发展环保技术与装备、环境服务产业等;新能源领域重点发展风能、太阳能等清洁能源。5.推进农业产业现代化

加强蔬菜种植、花卉种植、水产和畜牧等鲜活农产品基地建设,建设具有强劲竞争力的农产品现代物流体系。